우리는 매일의 식사를 통해

건강과 에너지를 얻지만,

동시에

우리가 알지 못하는 수많은 위험

요소에 노출되어 있습니다.

여름철에 즐겨 먹는 멜론은 겉으로 보기엔

신선하고 건강한 과일이지만

그 표면에는

인체에 해를 끼칠 수 있는 다양한 형태의

미생물이 존재합니다.

특히 멜론의 표면은 네트 구조로 되어 있어

세척이 어렵기 때문에

칼이나 손을 통해 표면의

미생물이 과육으로 옮겨갈 수 있습니다.

즉, 일상에서 멜론을 먹으면서도 미생물에

감염되어 식중독에 걸릴 위험이

존재한다는 것이죠.

식품 안전에 대한 인식과 주의가 필요한

이유는 바로 여기에 있습니다.

매일의 식사가

안전할 수 있도록, 우리는 언제나 눈에

보이지 않는 위험에 대비해야 합니다.

Chapter 1.모두의 건강한

한 끼를 위하여

‘식품 안전성’이 꾸준히 화두가 되는 이유는 무엇일까요?

식품 안전성과 관련된 문제는 국내외를 막론하고 꾸준히 발생하고 있습니다.

특히 식중독 사례와 같은 문제는 소비자들이 식품 구매 시 신선도와 안전성을 더욱 중요하게 생각하는 계기가 되었죠.

소비자들은 이제 단순히 가격이나 브랜드가 아닌, 식품의 안전성을 더욱 중요한 요소로 고려하고 있습니다.

식품 안전은 우리에게 주요한 키워드로 자리잡았습니다.

연구자들과 관련 기관들 또한 변화한 소비자 인식에 발을 맞추어 식품 안전을 위한 새로운 기술과 방법을 연구하고 있으며,

정기적인 점검과 규제 강화 등을 통해 공공의 건강을 지키기 위해 노력하고 있습니다.

그러나 현재 기술로는 생물학적 안전성을 완전히 확보하기 어려우며,

우리는 여전히 식품 안전과 관련된 위험에 노출되어 있습니다.

식품 안전성 연구는 우리 식탁의 안전을 지키기 위해 필요합니다.

우리가 먹는 음식은 농장에서 시작해 여러 가공, 유통, 보관 단계를 거쳐 식탁에 오릅니다.

이 과정에서 금속 조각, 농약, 박테리아, 바이러스 등의 다양한 위험 요소에 노출될 수 있어 소비자의 건강을 위협할

가능성이 있습니다.

따라서 식품 안전의 목표는 이러한 잠재적 위해 요소를 사전에 파악하고 철저히 관리함으로써

소비자가 음식을 섭취할 때 건강에 해를 입지 않도록 보장하는 데 있습니다.

그렇다면, 식품 안전은 어떻게 효과적으로 실현될 수 있을까요?

정부는 규제와 정책을 통해 식품 안전 기준을 설정하고, 이를 준수하도록 홍보와 교육을 진행합니다. 산업계에서는 식품 생산과

가공 현장에서 안전 관리 시스템을 준수해 식품의 안전성을 확보하고 있습니다. 또한 학계에서는 과학적 연구와 기술을 바탕으로

식품 안전 문제를 분석하고 해결책을 제시하는 연구를 수행합니다.

식품 안전성 연구를 효과적으로 실현하기 위해서는

식품을 취급하는 모든 관련 업체, 기관, 그리고 우리 모두의 노력이 필요합니다.

정부

식품안전 규제마련

식품안전 교육과

홍보산업

식품 안전 관리

시스템 체택

품질 관리 강화학계

기술과 연구를

통한

식품의

위해 요소 분석

식품안전을 위한

산/관/학 협력

특히 식중독 사고는 면역력이 떨어지는 어린 아이나

노인에게 치명적입니다.

이들은 신체의 자연 방어

체계가 약해져 있기 때문에 식중독이

심각한 건강 문제를 초래할 수 있기 때문이죠.

따라서 식품 안전성 연구는 단순히 개인의

건강을 지키는 것을 넘어

공익을

실현하고 삶의 질을 향상시키기 위해

필수적이라고 할 수 있습니다.

Chapter 2.미생물의 세계를 들여다보다

기존 살균 기술은 열 기술과 화학적 처리를 통해 진행되었습니다.

열 기술(Thermal technology)과 화학적 처리

(Chemical treatment)는 모두 기존의 식품 안전의 관점에서

주요한 도구로 사용되어 왔지만, 각각의 방법은 각각 고유한 한계를 지니고 있습니다.

기존 연구의 문제점

Thermal technology (열 기술)

영양소 파괴

비타민C, B군 등

열에 약한

영양소 파괴

식품의 관능적

품질 저하

맛, 향, 질감의

변화

식품 성분의

화학적 변화 유발

열에 의해 단백질,

지방 파괴되며

산패와 관련된

화학적 변화

포장재 제한

열에 약한 포장재는

사용할 수 없음

Chemical treatment (화학적 처리)

소비자 인식

화학처리에 대한

부정적인 소비자인식

잔류 화학물질

식품이나 물에 남은

화학물질이

건강에 영향,

화학 물질의 장기

노출로 인해 장기적

건강 악화 우려

환경 오염

처리 후 배출되는

화학물질이

환경에 유해할 수 있음

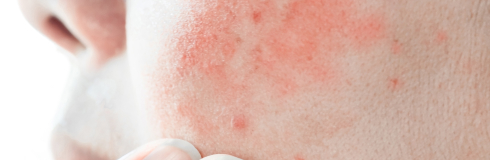

알레르기 반응

일부 사람들에게

사용된 화학물질이

알레르기 반응을

일으킬 수 있음

식품영양학과 미생물안전성 연구실에서는 기존 살균 기술의 한계를 극복 하기위해 주로 빛을 통한 접근 방식을 모색하고 있으며, 보다 효과적인 미생물 제어 방법을 찾아 식품 안전성을 한층 더 강화하는 것을 목표로 합니다.

첫 번째, Chlorogenic Acid 와 UVA의 조합 처리 기술을 통해

미생물 사멸 효과를 분석하고 있습니다.

CGA+UVA조합 기술을 병원성 미생물 살균에 적용해보았습니다.

식중독을 유발하는 대표적인 병원성 미생물을 대상으로 한 실험에서도 CGA+UVA 조합이 효과적으로 미생물을 살균하는 것을 확인했습니다.

미생물 대상 살균력 측정

E.coli O157:H7 (장출혈성 대장균)

약 20 J/cm²의 처리량에서

생존 세포 수가 1CFU/ml에 가까워지며

거의 사멸됨S.Typhimurium (살모넬라균)

약 10 J/cm²의 처리량에서

생존 세포 수가 0CFU/ml으로

완전히 사멸됨L.monocytogenes (리스테리아균)

약 20 J/cm²의 처리량에서

생존 세포 수가 0CFU/ml에 가가워지며

거의 사멸됨

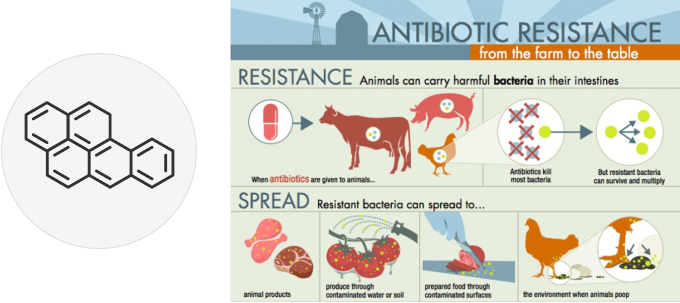

이러한 CGA+UVA 조합 처리 기술을 응용하여 항생제 내성균을 제어하는 연구 실행하였습니다.

현대 사회에서 항생제 내성균은 주요한 공중 보건 문제로 대두되고 있습니다.

이에 대응하여 서울대학교 식품미생물안전성 연구실에서는 CGA+UVA 조합 처리

기술을 응용하여 항생제 내성균의 생존 메커니즘을 차단하는 연구를 진행했습니다.

DNA 손상 된 것이 확인되었습니다. 특히, pDNA(플라스미드 DNA)는

세균이 항생제 내성을 다른 세균에게 전달하는 중요한 역할을 담당하는데,

CGA+UVA 처리로 인해 플라스미드의 형질전환(transformation) 능력이

최대 97%까지 감소 하였습니다.

이러한 결과는 항생제 내성 문제를 해결하기 위한 새로운 전략으로 활용될 가능성을

보여줍니다.

두 번째, 블루라이트와 코팅 기술을 결합한

식용 필름 (Edible film) 연구를 진행 중입니다.

블루라이트와 코팅 조합처리 연구 결과 분석

블루라이트와 코팅을 조합한 처리는 단독 처리에 비해 모든 과일에서 더 유의미한 살균 효과를 보였으며,

특히 높이와 표면적이 더 큰 오렌지와 자몽에서 사과보다 더 높은 병원성 미생물 제어 효과를 나타냈습니다.

또한, 식용 필름(Edible film)을 처리한 경우 식품 표면에 큰 변화가 없어 식품의 신선도를 유지하고 안전을 보호하는

실질적이고 효과적인 방법이 될 수 있음을 보여줍니다.

특히 과일, 채소와 같은 신석 식품의

경우 상온 혹은

냉장 매대에 진열하기

때문에 블루라이트와 코팅 기술 조합

처리로

지속적인 미생물 살균효과를

기대할 수 있습니다.

Chapter 3.AI 최적화를 통한 미생물 제어

식품군에 따라 미생물이 죽는 패턴은 다르기 때문에 최적의 살균 조건을 파악하는 것은 매우 중요합니다.

머신러닝 모델을 통해 다양한 환경에서 미생물의 생존율을 예측하고,

그 결과를 바탕으로 최적의 조건을 도출하는 연구를 수행하고 있습니다.

베이지안 최적화 기법 을 통해 효율적인 실험을 설계하고 있습니다.

기존의 실험적 접근은 많은 시간과 자원이 소모되었지만, AI 기반 최적화 방법을 통해 더 빠르고 정확하게 실험을 설계할 수 있습니다. 이를 통해 잠재적 위험 요소를 최소화하고, 다양한 변수를 고려하여 가장 효과적인 살균 조건을 도출할 수 있었습니다.

이로써 식품 안전성을 획기적으로 향상시킬 뿐만 아니라, 산업적 효율성을 높이는 데에도 기여할 수 있는 시스템을

구현할 수 있는 가능성을 확인했습니다.

결국, AI 최적화 기술을 통한 미생물 제어는 미래 식품 안전을 위한

핵심 요소로 자리 잡을 것이며, 향후 다양한 산업에 걸쳐 중요한 역할을 할 것으로 기대됩니다.

식품영양학과 미생물 연구실에서는 누구나 안전하고 건강한 식생활을

영위할 수 있도록 끊임없는 연구를 이어가고 있습니다.

앞으로도 다양한 실험과 분석을 지속적으로 수행함으로써

식품 산업의 안전 기준을 향상시키기 위해 노력할 것입니다.

Outro.식품영양학과 식품미생물안전성 연구실 소개

식품미생물안전성 연구실은 식품과 환경에서 생물학적 안전성을 확보하기 위한 새로운 기술 발굴, 시스템 최적화,

미생물 제어 패턴 분석 등 병원성 미생물을 효과적으로 제어하기 위한 연구를 수행하고 있습니다.

생물학적 위해 요소를 컨트롤 함으로써 식품 안전성을 확보하기 위한 연구는 앞으로도 계속될 것입니다.

서울대학교 식품영양학과 김도균 교수님과 그 외 연구원, 졸업생들과 함께 연구를 진행하였습니다.

식품미생물안전성 연구실 바로가기식품 안전 위해 요소

닫기물리적 위해요소

다양한 외인성/내인성 이물질 유리, 플라스틱, 금속, 끈, 달걀껍질 …

Ref. Food Sciences Ltd.

Ref. Food Sciences Ltd.화학적 위해요소

다양한 화학물질 및 항생제 내성 돌연변이, 항생제, Benzo(a)pyrene,

Ref. Fair Farms Maryland

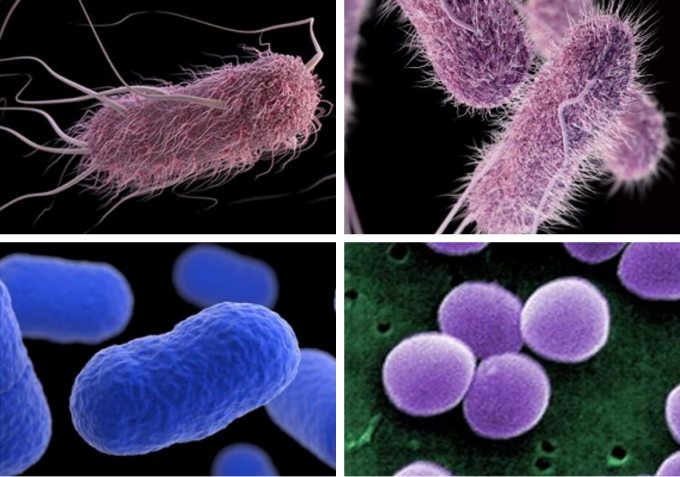

Ref. Fair Farms Maryland물리적 위해요소

다양한 식품 유래 병원성 미생물

E. coli O157:H7, S. Typhimurium, L. monocytogenes, St. aureus

Ref. CDC

Ref. CDCChlorogenic Acid

닫기향균 특성을 지닌 폴리페놀

카페인산과 퀴닉산의 에스터 결합

식품 품질 변화+측정

닫기

미생물 대상 살균력 측정

닫기CGA+UVA를 조합 처리시 세균 수 감소에 효과적+

pH 환경에 따른 살균력 평가

닫기

살균 메커니즘 분석*Genomic DNA electrophoresis

닫기

병원성 미생물 대상 살균력 측정

닫기

항생제 내성균 DNA 파괴 연구

닫기

플라스미드 형질전환 분석

닫기

pDNA β-lactamase 활성 분석

닫기

살균 에너지 측정 연구

닫기

높이, 표면적에 따른 과일 표면 특성 비교

닫기

필름 처리에 따른 과일 조각의 물성 변화 측정

닫기

베이지안 최적화

닫기복잡하거나 계산 비용이 높은 함수의 최적값을 찾는 통계적 접근 방법

목적 함수에 대한 확률적 모델을 구축

다음 평가 지점을 선택

새로운 데이터 포인트로 모델을 업데이트

최적값에 수렴할 때까지 이 과정을 반복